Никольские храмы как вехи русской истории

часть вторая

НИКОЛЬСКИЕ ХРАМЫ КАК ВЕХИ РУССКОЙ ИСТОРИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ . . .

Автор Георгий Павленко

Из двадцати ныне существующих башен Московского Кремля Никольская при своей высоте 70,4 м уступает лишь Троицкой (80 м) и Спасской (71 м) башням. Не многие знают, что на ней в XVI-XIX веках, как и на Спасской башне, находились куранты и надвратная фреска Святителя Николая XV-XVI вв.

С этой фреской связаны две истории, приуроченные к трагическим моментам нашей истории – захвату и пребыванию в Москве французских войск в 1812 году и их отступлению, а второй – ко времени хозяйничанья в Кремле безбожников без роду и без племени. Европейским варварам удалось мощным взрывом наполовину разрушить Никольскую башню, но при этом сам образ Николая Угодника нисколько не пострадал.

Известный историк и литератор А.М. Ремизов (1877-1957), восстановив по воспоминаниям очевидцев картину происшедшего, так описал это событие: «… рвануло так, что выбило окна и двери у всех домов в округе. От Арсенала остались одни развалины. И полбашни рухнуло. А вот Никола – с мечом и градом – устоял! Даже стекло на иконе не треснуло. Даже фонарь со свечой продолжал висеть».

События октября 1917 года, когда в Кремле были бои, сильно повредили икону, хоть сам лик святого оказался незадетым ни пулями, ни осколками снарядов. Как вспоминал народный художник СССР, академик АН СССР Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960), пострадавшую икону решено было отреставрировать, и в результате проведённых работ под свежими наслоениями была обнаружена старая фреска, датируемая концом XV – началом XVI веков.

В канун празднования 1 мая в 1918 году, а это был «первый первомай» в стране победившего социализма, многие здания и строения Красной площади и в округе задрапировали красным кумачом, а что-то просто закрыли фанерными щитами. Но дальше произошло нечто не вписывающееся в материалистическую концепцию мироздания. Во время празднования сильный порыв ветра жгутом свернул драпировку на образе Чудотворца. Погода в тот день выдалась безветренная, тихая, но красная драпировка, закрывавшая образ, неожиданно треснула пополам сверху донизу, и свидетелями тому были тысячи людей.

Очевидно, что интерес к сему чудотворному образу не пропадал ни среди москвичей, ни гостей столицы, а потому в 30-е годы было принято решение о консервации образа под оштукатуренной металлической сеткой. До весны 2010 года икона Николая Чудотворца на Никольской башне считалась утраченной.

Икона была обретена после реставрационных работ, длившихся почти полгода и закончившихся осенью 2010 года. Образ был замурован под почти десятисантиметровым панцырем раствора. Реставраторам удалось добраться до первичного изображения Святителя и воссоздать самый ранний образ. Лик Святителя, действительно, все эти годы и века оказывался неповреждённым, однако на его ризах отпечатлелись следы московских пожаров.

Широко и привольно течёт по югу Восточно-Европейской равнины Северский Донец. Самый большой правый приток Дона несёт свои воды по Ростовской и Белгородской областям России и по Харьковской, Донецкой и Луганской областям Украины.

Первые монахи появились здесь уже в конце XIV века, привлекли их, без сомнения, меловые пещеры. Как «Святые горы», это место упоминается в записках дипломата Священной Римской Империи барона Сигизмунда фон Герберштейна (1486-1566) в 1526 году. В 1624 году эта земля на берегу Северского Донца было царской грамотой закреплена за Святогорской Успенской пустынью…

Указом Императрицы Екатерины II в 1787 году монастырь был упразднён, и в 1790-м новым хозяином Святых гор стал Светлейший князь Потёмкин-Таврический. Однако, через 57 лет удивительная русская женщина, достойная вечной памяти потомков, Татьяна Борисовна Потёмкина (ур. кнжяна Голицына, 1797-1869) на свой счёт восстановила все монастырские постройки, подала соответствующее прошение в Святейший синод, и в 1844 году Указом Императора Николая Первого Святогорский монастырь был восстановлен.

За время существования обители 14 её насельников были прославлены в лике святых. В 2004 году Святогорский монастырь получил статус Лавры.

Главным украшением монастырского комплекса является одно из православных чудес света – Николинский храм на меловой горе. Построен он в XVII веке в стиле барокко, и весь как бы вырастает из меловой скалы, в которой ранее располагалась ископанная ещё в 1634 году пещерная церковь Успения Божией Матери.

Церковь Святителя Николая на меловых горах в Святогорской лавре. Так она выглядит днём…

А так ночью…

И вновь возвращаемся в Москву.

Старинный русский район – Хамовники. И как уже не раз оказывалось на протяжении всего нашего путешествия – названием своим район этот обязан жителям-ремесленникам – в данном случае – ткачам. Хамьян – сорт дешёвого шёлка.

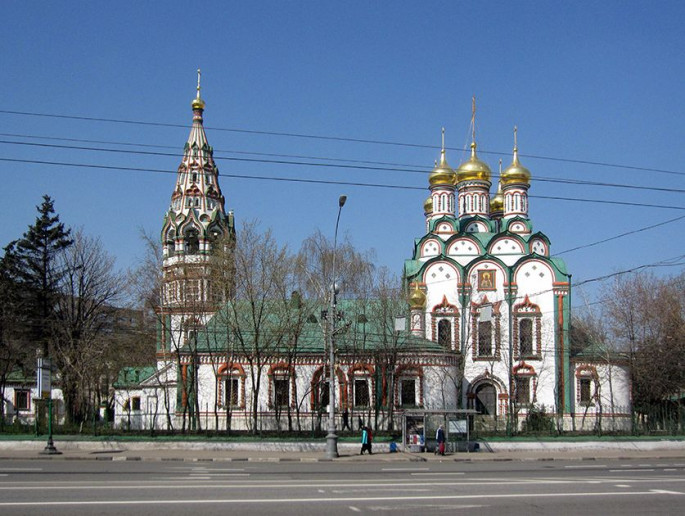

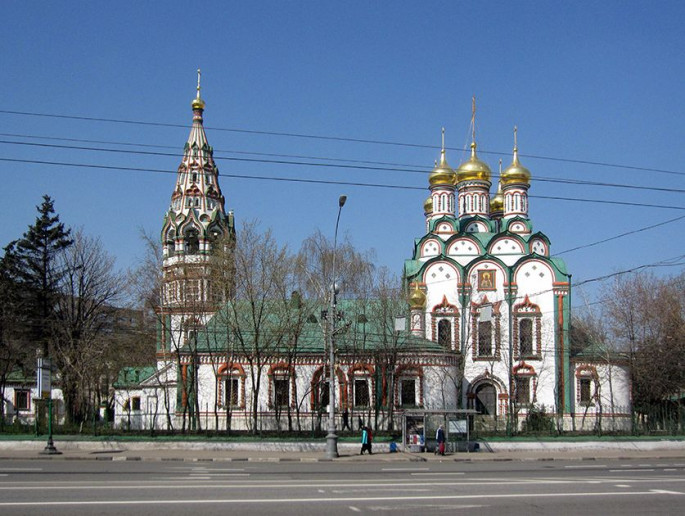

Деревянный храм Николы Угодника впервые упоминается в 1625 году, а в 1657-ом он называется уже своим «полным» именем – Храм Николая Чудотворца у метрополичьих конюшен.

Храм пострадал во время наполеоновского нашествия, но был полностью восстановлен в 1849 году.

Храм оставался действующим во всё время правления богоборческой власти. И, вероятно, одной из причин этого чуда были непоколебимая ревность и самоотверженность протоиерея Павла Лепёхина (Павел Васильевич, 1880-1860), служившего в этом храме с 1912 года до своей кончины в 1960 году.

Под сводами храма в 1848 году был прославлен чудотворный образ Божией Матери «Споручница грешных» — точная копия с иконы, находящейся в Одрино-Николаевском мужском монастыре Орловской области.

Оригинал прославленной иконы «Споручница грешных» находится в Одрино-Николаевском (Николо-Одринском) монастыре. Но с момента возрождения обители – с марта 1995 года – здесь находится не мужской, а женский монастырь, и относится он к Брянской области.

Возникновение обители связано с явлением в начале XIII века недалеко от села Карачево иконы Святителя Николая трём братьям, жителям города Брянска. Братья принесли обретённую икону в родной город, в котором тут же прекратилась эпидемия моровой язвы, унесшая жизни тысяч горожан. Для чудотворного образа была возведена деревянная церковь, которая, однако, вскоре сгорела, а сама икона вновь оказалась на том же месте, где её впервые увидели братья – на высокой сосне на берегу речки Одрина! И тогда братья приняли решение возвести новую церковь непосредственно на месте явления иконы, что и положило начало будущему монастырю.

В 1352 году по воле инокини расположенного неподалёку Одринского женского монастыря Евпраксии (в миру – Елены, дочери знаменитого Великого князя литовского Ольгерда Гедиминовича (1296-1377)) монастырю были пожертвованы обширные земли, лично принадлежавшие княжне Елене.

Монастырь сильно пострадал в Смутное время. Лишь в 1784 году обители вновь пожертвовали 30 десятин земли («казённая» десятина – примерно 1,1 га) и дарована икона Божией Матери «Утоли моя печали», но понадобилось ещё полсотни лет, чтобы монастырская жизнь достигла своего величие и благолепия.

В конце XIX – в начале ХХ вв. монастырь стал излюбленным местом паломничества для жителей брянщины и орловщины, процветало монастырское хозяйство, велись активные строительные работы. К моменту закрытия монастыря в нём насчитывалось более 90(!) кирпичных построек, причём кирпичный завод работал в самом монастыре!

Фото храма Николо-Одринского монастыря в начале ХХ века

В 1922 году, после революции, на территории обители располагалась детская колония, а через 2 года монастырь был закрыт. В 2004 году в возрождённой обители был освящён новый храм в честь чудотворной иконы Божией Матери «Споручница грешных». А немногим ранее – 4 января 1998 года на глазах у многих монахинь на старой, почерневшей иконе проявился и просиял образ «основателя» и покровителя монастыря — Святителя Николая.

Продолжаем путешествие по Москве и движемся из Хамовников к Арбату на Воронухину гору. Так называлась часть старой Москвы, ныне располагающаяся между Смоленской улицей и Новым Арбатом. Здесь в XVII веке находился Государев дровяной щепной двор, на котором по «государственным» заказам изготавливались венцы и срубы «царского» качества.

В 1649 году рядом со «столярными цехами» соорудили деревянную церковь во имя Мирликийского архиепископа Чудотворца Николая. После одного из многочисленных московских пожаров на месте сгоревшей церкви возвели новую – каменную. Свой привычный вид церковь приобрела в 1686 году при Патриархе Иоакиме. В народе за ней прочно утвердилось поименование – Храм Николы на Щепах.

Храм, находящийся почти в центре первопрестольной, сильно пострадал во время наполеоновского нашествия и Большого московского пожара 1812 года. А восстанавливался он на народные пожертвования, которых хватило и на сооружение в 1813 году высокой по тем временам колокольни.

После революции храм был осквернён, все элементы церковного сооружения разрушены, а само здание приспособлено под заводские нужды. В 1983 году здание храма было включено в списки на государственную охрану по городу Москве, а через десять лет возвращено церковной общине. С 1999 года в нём велись обширные реставрационные работы, а в 2001 году на восстановленной колокольне расположились 9 новых колоколов, включая массивный благовестник весом 2,5 тоны… Реставрация и роспись большей части храма были завершены в 2008-2009 гг.

С 2002 года над Арбатом вновь сияют 5 позолоченных крестов на куполах восстановленной церкви и один – на шпиле колокольни.

Подавляющее большинство московских каменных храмов начинались как деревянные постройки, и лишь спустя годы, а, иногда, и века, нередко после безжалостных пожаров, они возводились уже из камня.

Подобная судьба выпала и храму Святителя Николая в Заяицком (до 1954 года маленькая улочка в центре Москвы, ныне именующаяся как 2-ой Раушский переулок, называлась Николо-Заяицкий переулок). Первое упоминание о храме относится к 1518 году, ко временам царствования Василия III Ивановича, сына Ивана III и отца Ивана IV Грозного.

В 1652 году на месте деревянного вырос каменный храм, но уже к середине следующего столетия здание сильно обветшало, и потребовалась его значительная реконструкция. А как известно из евангельской притчи, не вливают новое вино в старые мехи – недостроенное сооружение рухнуло, и лишь в 1751 году начались работы по постройке совершенно нового здания.

К 1754 году строительство в основном закончилось, и осенью того же года был освящён правый придел во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Во время московского пожара 1812 года само здание не пострадало, но церковная утварь была почти полностью разграблена «цивилизованными» завоевателями. И вся новая церковная утварь восстанавливалась на средства самих прихожан. В советское время судьба храма сложилась традиционно – в 1932 году он был закрыт, а здание передано в управление Мосэнерго.

В 1996 году храм был возвращён верующим, и возобновлена приходская жизнь.

На юго-востоке Чудско-Псковского озёрного комплекса, являющегося четвёртым по величине озером Европы, находится озеро Псковское.

Строительство деревянного храма относится к концу XVI века. А каменный – из известковой псковской плиты – был построен в 1792 году.

В 1939 году храм был осквернён и разорён, иконы и церковная утварь расхищены, убранство – полностью уничтожено. Однако, в отличие от подавляющего большинства пострадавших в конце 30-х годов храмов, которые открыли уже в перестроечное время, храм Святителя Николая был возвращён верующим вскоре после войны, и в нём с 1947 года возобновились богослужения.

В 1958 году настоятелем храма был назначен протоиерей Николай Гурьянов, имевший за плечами к тому времени и ленинградские «Кресты», и лагерь в Коми АССР, и церковную служение на оккупированных территориях. И 15-летнее настоятельство в церкви села Гегобросты Паневежиского благочиния Виленско-Литовской епархии.

Ещё в советское время за о. Николаем утвердилась слава прозорливца и великого молитвенника, и на о. Залита к нему съезжались тысячи людей в год, нуждавшихся в его советах и молитвенной поддержке.

Могила старца, находящаяся здесь же, на острове, стала местом активного паломничества верующих.

Храм Святого Николая Чудотворца на острове Залита

По нашим данным Храм во имя Святителя Николая в селе Гегобросты, построенный для русских колонистов в Литве в 1889 году, существует и поныне

Великорецкий крестный ход — это целое явление православной жизни, и не только Вятского края, но и всей России. Один из древнейших, один из самых массовых.

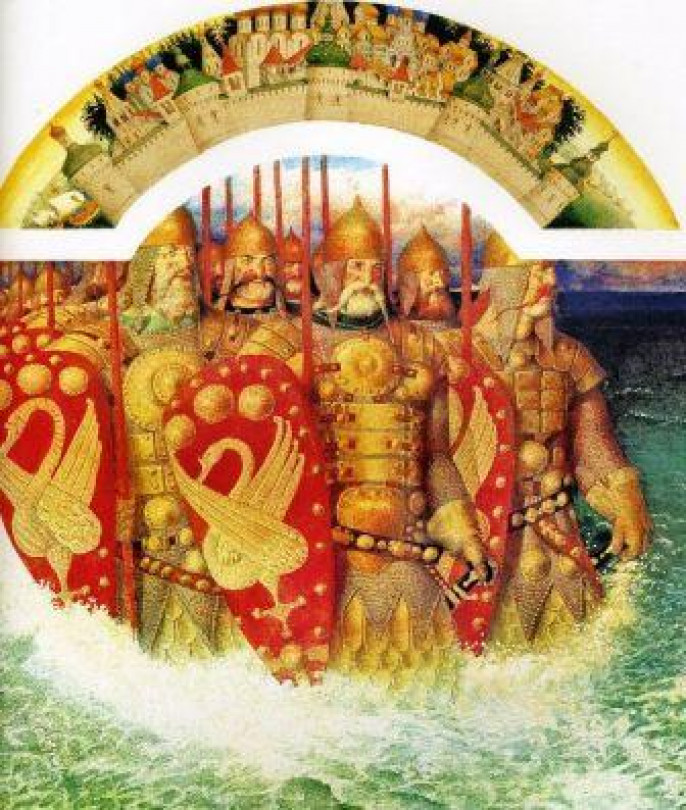

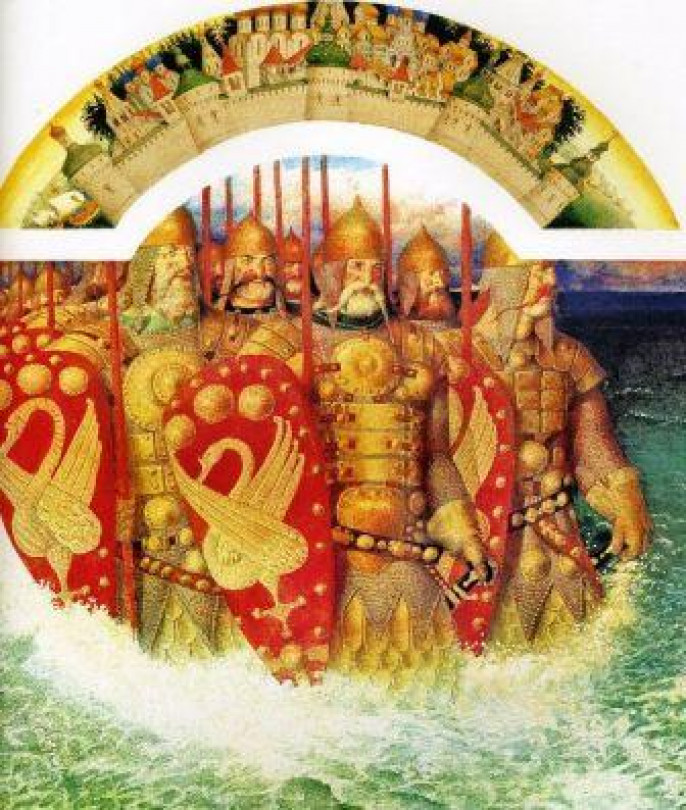

В 1383 году на берегу реки Великой, что является притоком Вятки, и по Каме, а далее по Волге, несёт свои воды с северо-востока Руси до Каспийского моря-озера, была обретена икона Николая Чудотворца «с житием» святого. Вскоре после обретения она ознаменовалась рядом исцелений, и к ней начались паломничества. Позднее её перенесли в столицу вятичей – город Хлынов, а на месте обретения возвели деревянную часовню.

По указу Государя Ивана Грозного в 1555 году чудотворная икона крестным ходом через недавно завоёванную Казань, Нижний Новгород и Коломну была доставлена для поклонения в Успенский собор Кремля. Этой иконой было освящено начало строительства знаменитого храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровского храма, что на Рву), известного в Истории как Собор Василия Блаженного. Обратный путь иконы в Хлынов крестным ходом прошёл по северу Руси – через Вологду.

В 1935 году вятский кафедральный собор был разрушен, чудотворная икона утрачена, и на проведение крестных ходов наложен сперва неофициальный, а с 1959 года, во время пресловутой «хрущёвской оттепели», и официальный запрет. Однако паломничество малых групп верующих на реку Великую не прекращалось никогда! Красный молох оказался бессилен против всенародной любви русских к Угоднику Божию.

Волей провидения сохранилось и несколько древних копий с Великорецкой иконы Николая Чудотворца.

Великорецкая икона Николая Чудотворца

Храм Николы Гостунского был построен и впервые упомянут в конце XV века. Каменное здание возведено в 1506 году всего за 9 недель! В него по Указу Великого князя Василия III (1479-1533, время правления 1505-1533 гг.) из Николинского храма села Никола-Гостунь Белёвского уезда Тверской области была перенесена широко почитаемая икона Николы «Мокрого». Её канон восходит к XI веку, и сама икона считается одной из первых чудотворных икон на Руси. Связана она с «Чудом о киевском отрочати», спасённом из Днепра самим Святым Угодником Божиим.

Первоначально церковь называлась «Никола Льняной», так как рядом с ней компактно селились московские купцы, связанные с текстильной («льняной») торговлей. Не исключено, что здесь же временно селились и приезжие торговцы, «гости», что и дало название самому месту и церкви – «гостунский» то же, что и «гостевой», «гостиный».

Богато расписан и украшен храм был уже при Иване Грозном и митрополите всея Руси Макарии (1482-1563, митрополит с 1542 года), им же он и был освящён.

Церковь Николы Гостунского в Московском Кремле. Рис. начала XIX в.

Морской собор в Кронштадте – последний морской собор, построенный и освещённый в Российской империи, причём возводили его при особом внимании Государя Императора Николая Второго. Это – самый большой морской собор в стране.

Закладка собора состоялась в мае 1903 года, а его освящение в июне 1913-го, в мероприятиях принимала участие Августейшая чета и многие члены Императорской Фамилии.

Спустя 13 лет, в 1929 году, храм был закрыт, в следующем году с него сбили крест и колокола, а позднее переоборудовали под кинотеатр имени Максима Горького.

В годы Великой Отечественной войны храм вновь как бы обрёл свой военно-морской статус – в нём разместили наблюдательный и корректировочный пункт корабельной и береговой артиллерии Кронштадта. Но после войны в храме устроили концертный зал на 1250 мест.

Храм был отреставрирован, и в мае 2013 года вновь освящён Патриархом Московским Кириллом и Иерусалимским Патриархом Феофилом III.

И сегодня Николаевский собор в Кронштадте является главным морским храмом России.

Внутреннее пространство Николаевского морского собора в Кронштадте

Николаевский морской Собор в Санкт-Петербурге. Его полное название – Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления – по освящённым – нижней, в честь покровителя мореходов архиепископа Мир Ликийских, и верхней – во имя Богоявления, церквам.

В 1752 году президент Адмиралтейств-коллегии князь Михаил Голицын подал на имя императрицы Елизаветы Петровны прошение о возведении на средства морского ведомства и пожертвования нового собора «в воздаяние достойной памяти славных дел флота Российского».

Никольский морской собор строился как «морская полковая церковь» в период с 1753 по 1762 годы на морском полковом дворе на месте деревянного храма по проекту архитектора Адмиралтейств-коллегии Саввы Чевакинского. Собор вмещает около пяти тысяч человек одновременно. Отдельно стоящая 4-ярусная, завершённая высоким шпилем колокольня возведена в 1755—1758 годах. Крестообразное в плане здание Никольского морского собора украшено коринфскими колоннами, собранными в пучки, лепными наличниками, широким антаблементом и увенчано золочёным 5-главием. Богатую пластику фасада дополняют балконы с узорными коваными решётками.

По повелению Императрицы Екатерины II с июня 1762 года храм стал именоваться Собором, и в нём отмечались российские виктории в морских баталиях. Главная святыня храма – греческая XVII века икона Святителя Николая с частицами мощей Угодника Божия.

В 1908 году в сквере перед храмом установили обелиск в память погибшего в Цусимском сражении в мае 1905 года экипажа броненосца «Император Александр III».

После революции храм не закрывался, и до 1999 года являлся кафедральным собором Ленинградской епархии, а также служил местом проживания ленинградских митрополитов – будущего патриарха (с 1945 г.) Алексия (Симанского, 1877-1970) и Григория (Чукова, 1870-1955).

Внутренне пространство Николаевского морского собора в Санкт-Петербурге

Ныне в храме установлены мемориальные доски экипажам атомных подводных лодок – «Комсомолец» (затонула при пожаре 07.04.89 г.) и «Курск» (затонула 12.08.2000 г.), а также других подводных лодок. В соответствующие дни памяти совершаются панихиды по погибшим морякам.